El “río del güije” al que hago referencia no es ni siquiera un río. De hecho, sus conocedores se refieren a él con un diminutivo imposible, fácil de pronunciar y muy incómodo de escribir: “riíto”. El “riíto del güije” es como se le bautizó, tiempo atrás, al menos desde que tengo memoria. Si el güije no existe en el mundo real, menos aún esa palabra en el español.

Los chiquillos del Naranjal no tuvieron tiempo o interés en rebautizar la corriente como arroyo, riachuelo o manantial. Lo importante era disponer de un lugar mítico, un caudal pequeño de agua donde chapotear y camuflarse entre las matas para jugar al escondite, con el plus de la fantasía.

Al menos así era durante mi infancia, cuando frecuentaba los intrincados alrededores de la laguna de oxidación en busca de aventura, explorando lo ya explorado… Bueno, en mi infancia y más adelante, pues mi fascinación por ese manglar nunca ha quedado atrás del todo. Sucede que la posible leyenda de origen no era comentada.

Ninguno de mis compañeros de chapoteo, escondite y exploración conocía por qué se llamaba así aquel lugar, y no he hallado aún al viejo conocedor que me lo explique. El único remedio ha sido suponer. Y cómo no suponer que una visión confusa, una aparición a deshoras o una creencia muy fuerte en lo sobrenatural sean la causa del asunto.

O el afán, ahora que lo pienso, por asustar a sucesivas generaciones. Cualquiera deseoso de hacer pasar malos ratos a los miedosos de turno, premiado únicamente con su propia malicia, pudo haberse inventado un día la existencia de uno de esos duendecillos fluviales que pueblan las historias rurales de esta Isla. Quizá fue cosa de un día, pero quizá surtió tal efecto que los asustados perpetuaron el mito.

Me yo de aquella fotografía trucada que hace unos años reventó las redes sociales, las pocas que había entonces, cuando las Cuevas de Bellamar tuvieron de pronto un güije burdamente agregado en Photoshop. Y no porque el mío sea más verdadero, sino porque al menos no se anda exhibiendo para resultar interesante. Una fake new simplemente atrae turistas. Una leyenda de extrarradio atrae la memoria, y con ella la emoción.

Siempre he creído que lo invisible perturba más, que las criaturas que te rozan la pantorrilla bajo la superficie provocan más escalofríos por segundo que las que puedes señalar desde lejos, riéndote cuando las contemplas en la pantalla de tu celular. Lo comprobé un par de veces en el charco donde tantas veces jugué. Podía ser un majá de agua, pero yo elegía creer en la existencia de un húmedo duendecillo, escurridizo y perturbador.

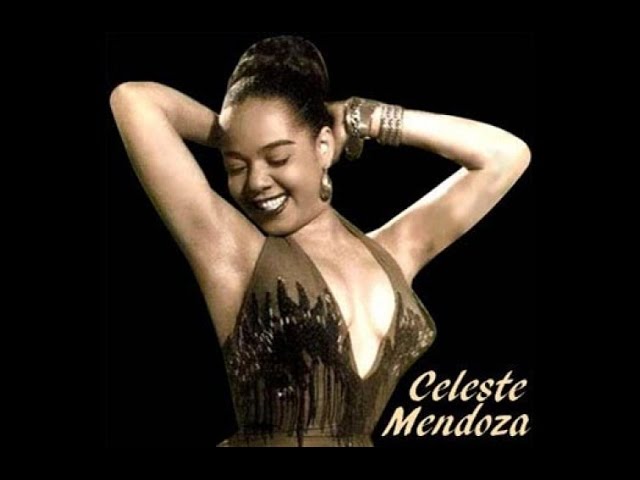

A todos los niños de mi época nos marcó mucho el que aparecía en El camino de los juglares, ese programa infantil de título tan bello que uno confundía con la palabra jungla y sus derivados. Era negrito, infantil, gracioso y afable, todo lo contrario a la naturaleza ominosa que la cultura popular suele atribuir a los seres oscuros de sus fantasías.

Por eso no era precisamente pavor lo que nos producía la idea de toparnos con un semejante suyo en nuestro paraje habitual.

No obstante, el día en que se me rezagó una chancleta en el fango, a pocos centímetros de profundidad, en cuanto hundí las manos para recuperarla ya no estaba… De haber escuchado una sola risita entre los matorrales a mi alrededor, ese día hubiera empezado a ver de otra forma el mundo.

Tal vez fuese esa mi primera historia por contar de puerta en puerta, como un loco, si la súbita visión de un hombrecillo me hubiese borrado la razón y no me quedase más remedio que recorrer para siempre el camino de los juglares con un cuento de camino.