Nació antes de tiempo, como si la vida lo hubiera empujado sin aviso para ver qué hacía con eso. Nadie apostaba por él. Los médicos hablaron claro y sin poesía: no debía vivir…

Por: Yulislaisys De La Caridad De La Torre Díaz, estudiante de Periodismo

Su cuerpo era demasiado pequeño, demasiado frágil, demasiado temprano. Convulsionaba, se iba y regresaba, como si estuviera aprendiendo desde el primer día que existiera un acto inestable.

A su madre le dijeron que se lo llevara a casa y esperara. Esperar qué, nunca lo explicaron del todo. Pero todos entendieron. Esperar el final.

Y, sin embargo, no fue el final.

Williams creció con esa marca invisible que dejan los comienzos rotos. No se nota a simple vista, pero se siente en la manera en que camina, en cómo mira, en su paciencia rara. Es de esos hombres que parecen haber entendido algo demasiado temprano: que la vida no se garantiza y que, si se tiene, hay que sostenerla con cuidado.

De niño no fue tranquilo. Era inquieto, respondón, impulsivo. De los que hablan alto, corren sin miedo y se meten en líos con facilidad. Tal vez porque ya había sobrevivido a lo que no debía, se movía por el mundo como si nadie pudiera decirle demasiado. En la calle se burlaban de él, lo provocaban y él saltaba, como saltan los niños que no saben aún dónde está el límite.

Ese límite llegó temprano y llegó duro.

Tenía cinco años cuando le dio una bofetada a su maestra. No recuerda bien qué lo llevó a hacerlo, solo la rabia súbita, la mano que salió sola. El aula se volvió un ruido espeso. Su madre llegó, avergonzada y firme. Lo obligó a pedir perdón, a besar manos y pies, y después lo castigó delante de todos. No fue crueldad. Fue enseñanza.

Hay lecciones que no necesitan repetirse. Se quedan incrustadas.

Mientras tanto, había otra escuela, silenciosa, paralela. Un abuelo que no gritaba, que no imponía, que enseñaba mirando. Williams se sentaba en el piso y observaba. No entendía todo, pero memorizaba gestos, silencios, tiempos. La espiritualidad no llegaba como discurso, sino como presencia. No era el centro de su vida todavía, pero ya estaba ahí, respirando cerca.

Creció entre hermanos, nueve en total, aprendiendo a hacerse espacio, a resistir, a no desaparecer. Estudiaba mucho. Tenía carácter fuerte, pero también una disciplina interna que sorprendía. Mintió cuando hizo falta mentir, dijo que no era religioso para poder avanzar, porque a veces el sistema obliga a torcerse un poco para no quedarse fuera. Esa fue una de las primeras veces en que entendió que la vida no siempre se parece a lo que uno cree justo.

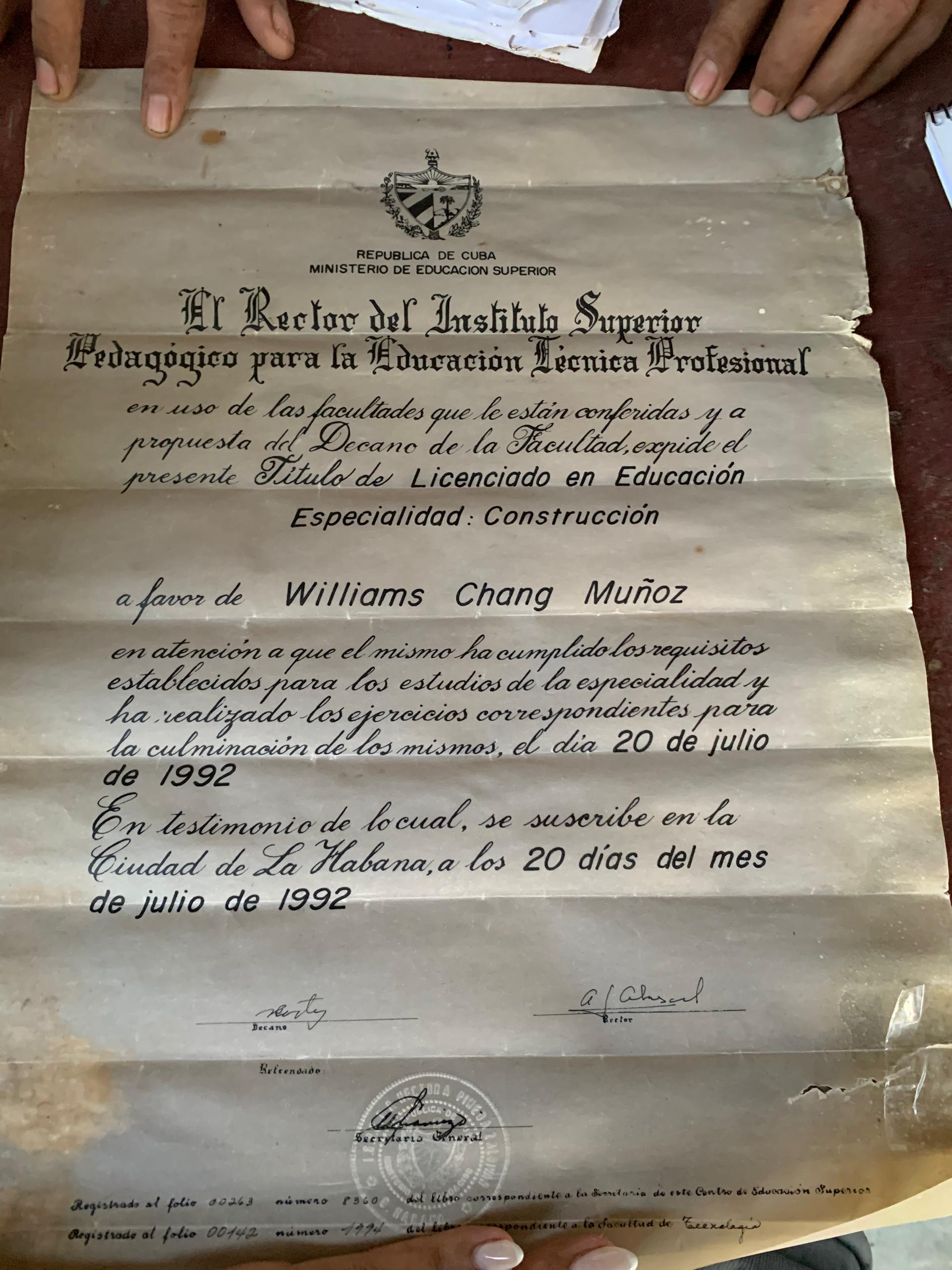

Quiso ser profesor de educación física. Quería moverse, enseñar desde el cuerpo. Terminó en la construcción civil, por lógica, por estabilidad, por necesidad. Y aun así, nunca dejó de ser artista. Dibujaba, tallaba, creaba con las manos. Más tarde, en La Habana, apareció el piano. Un año entero viajando largas distancias, comiendo mal, llegando tarde. Tocaba y era feliz.

Tuvo que abandonar. No por falta de amor, sino por falta de dinero. Algunas renuncias no se superan; solo se guardan en silencio. Todavía hoy, cuando habla del piano, algo se le quiebra apenas, como si la música siguiera sonando en otro lugar.

Empezó a trabajar joven, dirigiendo hombres mayores que él, algunos con historias duras, otros con desconfianza. No gritó. No impuso. Escuchó. Saludaba a todos, preguntaba por la familia, entendía que el respeto no se exige: se construye. El día que pidieron voluntarios para cortar caña, fue el único dirigente que se anotó. No por heroísmo. Por coherencia.

Encontró una cartera con 3000 euros y la devolvió. Para él no había dilema. La honestidad no era negociable. Algunos le dijeron que estaba loco. Él siguió caminando igual.

Y entonces llegó la guerra que no buscó.

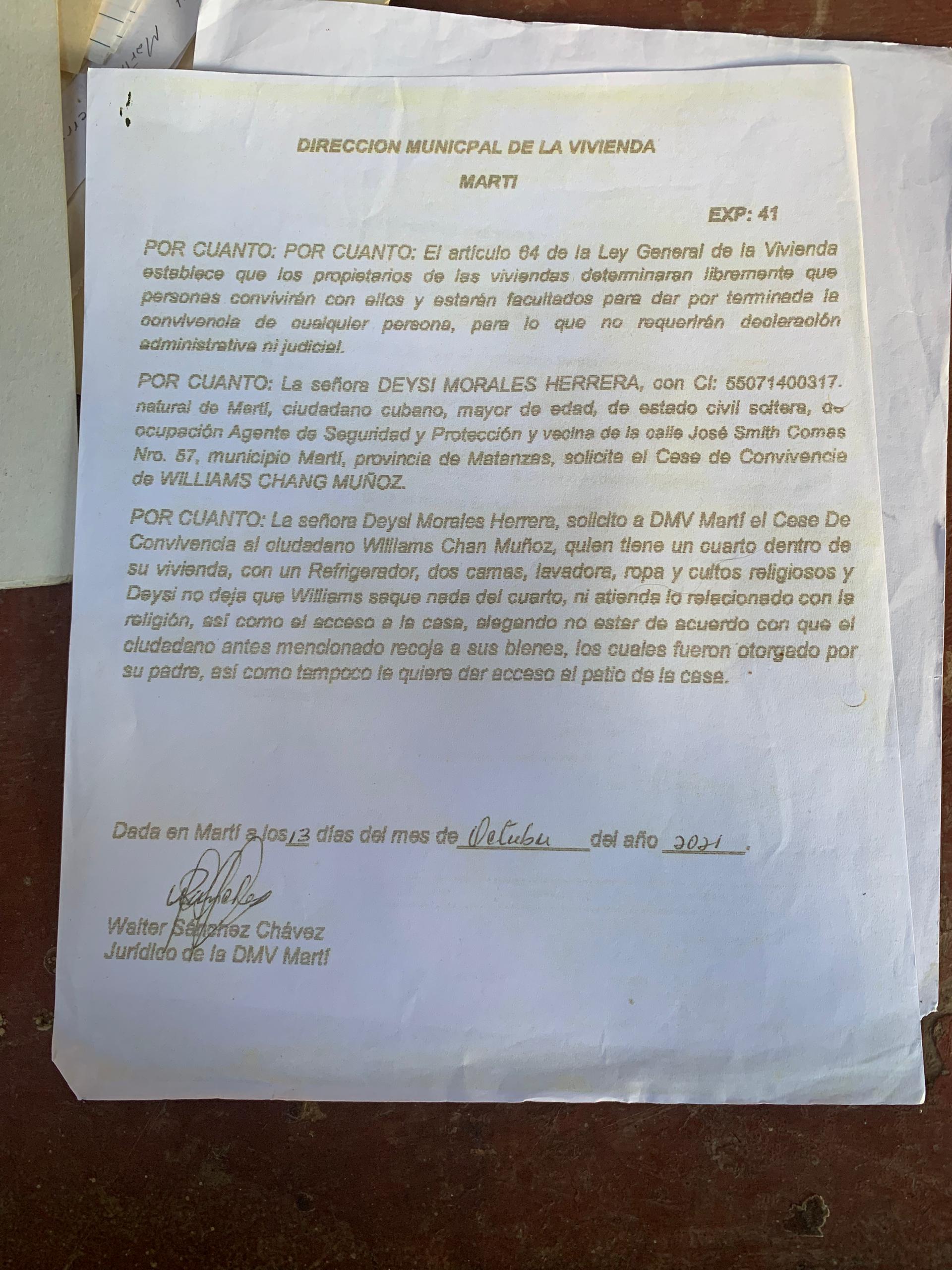

Un litigio familiar largo, sucio, silencioso. Candados, cercas, amenazas, papeles movidos a espaldas. Descubrió que la familia también puede herir, que la sangre no garantiza lealtad. Guardó todo. Escribió todo. Cada fecha, cada agresión, cada intento de sacarlo de su propia casa. La memoria se volvió defensa. No gritó. No respondió con odio. Resistió.

En medio de todo eso, siguió siendo el mismo. El que escucha. El que acompaña. El que no se endurece.

La religión estuvo ahí, sí, pero no como espectáculo. No como bandera. Como sostén. Como algo que no se explica demasiado, porque cuando se explica pierde fuerza. Williams no predica. Vive. Y en esa forma de vivir hay una fe que no necesita demostrarse.

Hoy, cuando se mira su historia completa, no impresiona por lo extraordinario de los hechos, sino por lo contrario: por la capacidad de atravesarlo todo sin volverse amargo. Hay personas que, después de tanto golpe, se llenan de rabia. Williams no. Eligió otra cosa. Elegió la nobleza, que es una decisión diaria y difícil.

Tal vez por eso sigue de pie.

Porque vivir, en su caso, nunca fue solo estar vivo.

Fue —y sigue siendo— resistir sin perder el alma